كتب الدكتور محمد عبد الرحيم الخطيب

أونريه دي بلزاك Honoré de Balzac، روائي ومسرحي فرنسي، وُلد في تور بفرنسا عام 1799 وتوفي في باريس عام 1850م. يعتبره البعض رائد الواقعية في الأدب الأوروبي. درس الحقوق في باريس، وسرعان ما ترك العمل بالمحاماة ليكرّس نفسه للأدب. بدأ حياته الأدبية بأسماء مستعارة، وكتب روايات تجارية لم تُحقق نجاحًا كبيرًا. وقد واجه صعوبات مالية شديدة، ما جعله يعمل بلا كلل، ويكتب بسرعة مفرطة. كانت حياته مضطربة ومليئة بالديون، وكان يكتب لساعات طويلة جدًا (أحيانًا من منتصف الليل حتى الظهر)، معتمدًا على كميات كبيرة من القهوة. وقد توفي في سن الحادية والخمسين منهكًا من المرض والعمل المتواصل.

أهم أعماله “الكوميديا الإنسانية” (La Comédie Humaine)، وهي سلسلة ضخمة من الروايات والقصص (تزيد على 90 عملًا) أراد بها أن يرسم “صورة كاملة للمجتمع الفرنسي” في عصره، من كل طبقاته وجوانبه: الريف والمدينة، النبلاء والبرجوازيين والفقراء، رجال الدين والسياسة والقانون.. إلخ.

من أشهر رواياته: الأب غوريو (Le Père Goriot)، أوجيني غرانديه (Eugénie Grandet)، الابن الضال (Le Lys dans la vallée).

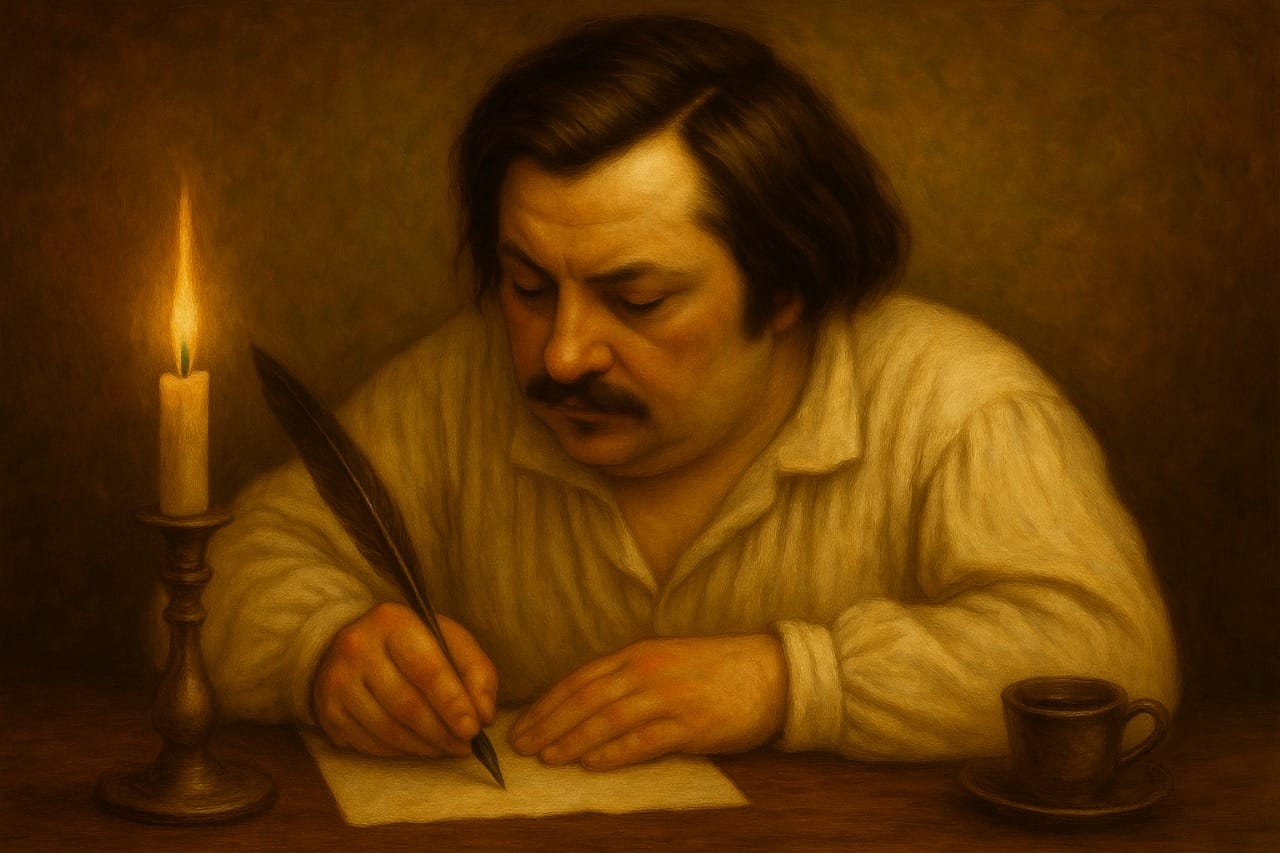

اتخذ بلزاك لنفسه طقوسًا صارمة تكاد تكون عسكرية في انضباطها، مع عزلة فرضها على نفسه. يخلد إلى فراشه مع غروب الشمس في السادسة مساءً، ليقوم في الواحدة بعد منتصف الليل، مرتديًا ملابس بيضاء شبيهة بملابس الرهبان ما انفك متخذًا ذلك طقسًا من طقوس التهيؤ للكتابة، ثم يبدأ سِجالًا لا هوادة فيه مع الكلمات يستمر قرابة خمس عشرة ساعة متواصلة، على ضوء الشموع وحدها، وفي صمت مطبق لا يكسره إلا صخب الأفكار، وصرير القلم.

في ظل هذه الساعات المتواصلة من العمل، وهذا الانضباط الشاق، كانت القهوة رفيقًا ملازمًا له. وكانت هذه العلاقة أشبه بالإدمان، فقد كانت وقوده الذي يشعل جذوة أفكاره، ومحركه على مواصلة الكتابة ودفق الكلمات. لقد كانت القهوة سلاحه الذي يهزم به النوم والنعاس، وأداته في مساعدة ذهنه على استنفار فراشات الأفكار. وقد وصف تأثيرها في مقالة من مقالاته وصفًا يكشف سر هذه العلاقة بالقول: “من تلك اللحظة فصاعدًا، يهتز كل شيء. تتسارع الأفكار ككتائب جيشٍ عظيمٍ إلى ساحة قتاله الأسطورية، وتشتعل المعركة. تهاجم الذكريات، راياتٌ براقةٌ في السماء، ينتشر فرسان الاستعارة في عدوٍ مهيب، تنطلق مدفعية المنطق بعربات وخراطيش صاخبة، وبأوامر الخيال يطلق القناصة النار وينظرون، وترتفع الأشكال والشخصيات، وتُفرش الورقةُ بالحبر. فالعمل الليلي يبدأ وينتهي بسيلٍ من هذه المياه السوداء، كما تبدأ المعركة وتنتهي بالبارود الأسود” [انظر مقالته: “ملذات القهوة وآلامها” The Pleasures and Pains of Coffee، ترجمها من الفرنسية إلى الإنجليزية روبرت أونوبا Robert Onopa، متاحة على موقع: Michigan Quarterly Review].

يذكر بعض مَن تناولوا سيرته أنه بلغ مبلغًا كبيرًا من الإفراط في شرب القهوة، فصار يجرع الفنجان تلو الفنجان إلى حد استهلاك خمسين فنجانًا في اليوم، كانت بمثابة إنهاك لأعصابه وحرق بطيء لصحته، وكأنه في صفقة فاوستية: أعطني الإبداع الخالد، وسأمنحك عمري وحياتي. وبهذا الثمن الباهظ، تمكن من كتابة ما يزيد على تسعين رواية وقصة قصيرة في عشرين عامًا فقط، مشيّدًا صرح “الكوميديا الإنسانية” الذي ضم آلاف الشخصيات، ورسم خريطة روحية لفرنسا بأكملها.

وعلى الرغم من رسوخ هذه الأخبار والحكايات التي تُتَناقل عن إفراط بلزاك في شرب القهوة، إلا أن بعض الكتاب والباحثين المحدثين الأجانب يقفون وقفة ناقدة أمام هذه الأخبار، ويؤكدون أن رقم الخمسين فنجانًا مبالغ فيه، ولا يمت إلى الصحة بصلة. وهناك آخرون رجّحوا أن يكون استهلاكه على شكل رشفات تُشبه مشروب (الاسبرسو) الآن.

والحق أن بلزاك نفسه قد أقرّ بتأثير القهوة عليه، واعتبرها ضرورية لعملية الكتابة والتأليف، ففي مقالته السابق الإشارة إليها يقول: “القهوة تُنشّط الدم وتُحفّز العضلات، فهي تُسرّع عمليات الهضم، وتُبعد النوم، وتُتيح لنا القدرة على الانخراط لفترة أطول في تمارين العقل”، كما يؤكد قائلًا: “القهوة قوة عظيمة في حياتي، لقد لاحظتُ آثارها على نطاق واسع”. ويقول أيضًا: “تُدخل القهوة المرء في حالة من النشوة، حين تُشرب على معدة فارغة، في ظل هذه الظروف المهيبة، فيشعر بنوع من الغضب: يرتفع صوته، وتُوحي إيماءاته بنفاد صبر، يريد أن يسير كل شيء بسرعة الأفكار، فيصبح فظًا، سريع الانفعال، لا لشيء. بل يصبح في الواقع تلك الشخصية المتقلبة، الشاعر، الذي يُدان من قِبل الهامشيين وأمثالهم”.

غير أن القهوة التي أضحت إدمانًا بلزاكيًا بدأت تتحول إلى سم بطيء يتسرب في عروقه، حيث بدأت أعراض التسمم بالكافيين تظهر بوضوح: خفقان القلب العنيف، آلام المعدة، اضطرابات الأعصاب، تضخم عضلة القلب. لقد أحرقت القهوة فتيلَ حياته بسرعة فائقة. لم تكن القهوة هي الرصاصة التي قتلته، بل كانت سببًا من الأسباب التي أنهكت جسده، وجعلته عرضةً للأمراض. لقد مات بلزاك رسميًا بسبب التهاب الغشاء المحيط بالقلب (Pericarditis) والقصور القلبي الاحتقاني، ولكن الأطباء آنذاك، ومن بعدهم الباحثون، أجمعوا على أن هذا الانهيار القلبي لم يكن إلا النتيجة الحتمية لسنوات من الإجهاد الفكري والجسدي، والتسمم المزمن بالكافيين الذي أنهك قلبه وأجهزته الحيوية.

كانت النهاية تراجيدية بامتياز. فبعد أن قضى حياته يصارع الفقر والديون، ويكتب بجنون ليحقق المجد والثروة، جاءته كل أحلامه دفعة واحدة في نهاية عمره. تزوج من حبه الكبير، الكونتيسة إيفيلينا هانسكا، وامتلك القصر الذي طالما حلم به. ولكنه وصل إلى أحلامه رجلًا مريضًا، يكاد يقوى على الاستمتاع بما حارب من أجله. وبعد خمسة أشهر فقط من زواجه، لفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر يناهز الحادية والخمسين.

إن الكلمات التي جادت بها قريحة بلزاك إنما انسكبت من عصارة روحه وأعصابه قبل أن تنسكب من مداد الحبر على صفحات أعماله، والعجيب أنها انسكبت ممزوجة بذلك السائل الداكن (القهوة) الذي عُدَّ وقودًا لقرائح الكُتّاب.